L'Hôtel de Beauvais, situé au 68 rue François-Miron dans le Marais à Paris, est un témoin précieux des hôtels particuliers de la noblesse et de la grande bourgeoisie qui fleurissent au 17e siècle dans ce quartier de la capitale.

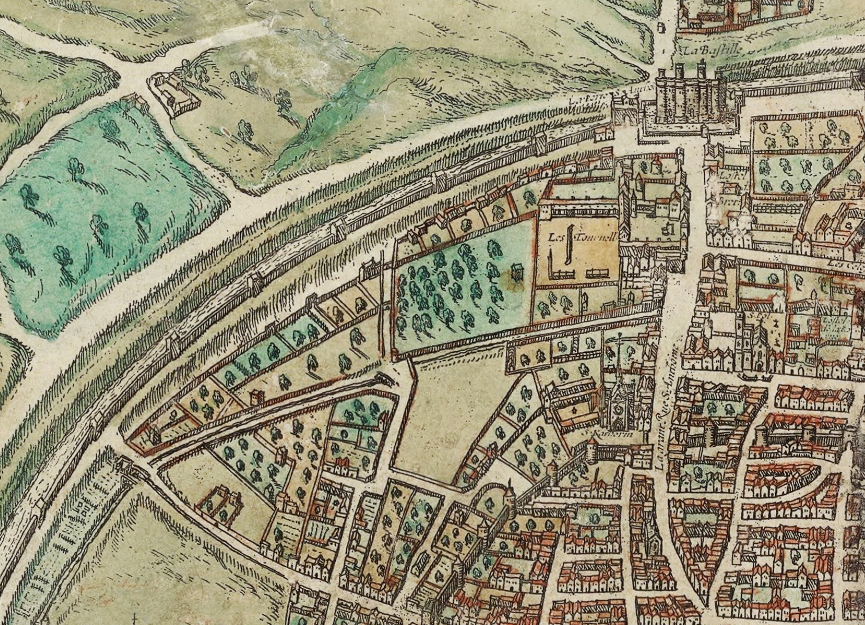

Jusqu’ici, et depuis le Moyen-Age, cette ancienne zone de marécages, qui se situait hors des limites de la ville, accueillait surtout les propriétés et les terres agricoles de différents ordre religieux - tels l'ordre du Temple et l'abbaye Saint-Martin-des-Champs.

De « Cateau la borgnesse » à Mozart, jusqu’aux équipes actuelles de la cour administrative d’appel de Paris, l’Hôtel de Beauvais a vu passer une diversité de locataires et de propriétaires, célèbres ou non, qui ont marqué son histoire comme son architecture.

L’HISTOIRE DE L’HÔTEL DE BEAUVAIS : DU MOYEN-ÂGE À PIERRE DE BEAUVAIS

Avant l’hôtel de Beauvais, se trouvait ici une maison de ville bâtie au 13e siècle par les moines de l’abbaye de Chaâlis. Seul témoin de cette époque : le cellier d’architecture gothique, avec ses voûtes à croisées d’ogives, qui subsiste au sous-sol du bâtiment.

Au 17e siècle, cette maison médiévale appartient à Marie-Madeleine de Castille-Villemareuil (1635-1716), épouse du célèbre surintendant des Finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet (1615-1680). Le 30 mars 1654, elle est cédée au baron Pierre de Beauvais, conseiller du roi, qui décide de la démolir afin de construire un hôtel particulier pour son épouse, Catherine-Henriette Bellier (1614-1689). Surnommée « Cateau-la-Borgnesse » en raison de son œil divergent, elle est première femme de chambre et confidente de la reine Anne d’Autriche (1601-1666), mère de Louis XIV et régente du royaume pendant la minorité du jeune roi, entre 1643 et 1651.

QUI EST CATEAU LA BORGNESSE ?

Née en 1614, Catherine-Henriette Bellier, fille du commerçant Martin Bellier, entre au service de la reine Anne d’Autriche comme femme de chambre. Une position qui lui permet de rencontrer son futur mari, Pierre de Beauvais, conseiller du roi, qu’elle épouse en 1634.

Mais, si Catherine-Henriette est célèbre, c’est surtout parce qu’elle aurait déniaisé le jeune roi Louis XIV. En effet, Cateau la Borgnesse, comme on l’appelle à cause de son œil disgracieux, est réputée pour avoir eu de nombreux amants. Anne d’Autriche lui aurait ainsi demandé d’éduquer sexuellement son jeune fils.

Elle a 40 ans, Louis XIV n’en a que 14. Pourtant, ce choix n’est pas un hasard. La reine mère souhaite en effet que le roi soit dépucelé par une femme expérimentée, mais elle ne veut surtout pas qu’il s’éprenne de son amante. En choisissant pour son fils une maîtresse âgée et physiquement ingrate, elle sait qu’elle ne court aucun risque.

En remerciement de son engagement, qui durera des 14 aux 16 ans de Louis XIV, Catherine-Henriette dispose d’une pension de 2 000 livres et son mari reçoit le titre de baron. Elle obtient également la propriété du terrain de son futur hôtel particulier, et bénéficie du privilège d’assister au lever et coucher du roi, au même titre que les membres de la famille royale. Malheureusement, à la mort de son mari en 1674, Catherine, endettée, est contrainte de quitter la cour. Elle meurt à Arrou, dans l’actuel département d’Eure-et-Loir, le 7 juin 1689.

1654-1660 : LA CONSTRUCTION DE L’HÔTEL DE BEAUVAIS

Pour construire le nouvel hôtel qu’il compte offrir à son épouse, Pierre de Beauvais rachète la maison attenante à leur terrain, et fait ensuite appel à Antoine Le Pautre, premier architecte du roi, pour réaliser l’ensemble des travaux.

Ce dernier est cependant confronté à un défi majeur : le terrain est enclavé, et sa forme irrégulière, héritée du parcellaire médiéval, rend complexe l’édification d’un hôtel particulier de style classique.

Ce défi architectural sera cependant relevé avec succès. Le Pautre réussit à créer un bâtiment au fond d’une cour d'honneur semi-ovale qui permet de respecter la symétrie classique. Pour donner une impression de profondeur, le sol de cette même cour est légèrement incliné, créant, par illusion d’optique, une impression de grandeur.

En règle générale, à l’époque, un hôtel particulier s’articule entre cour (à l’avant, sur rue) et jardin (à l’arrière). Ici, le terrain ne permettant pas cette configuration, l’architecte va recourir à une solution ingénieuse et innovante pour l’époque : il crée un « jardin suspendu » - aujourd’hui disparu - qu’il intègre à l’édifice au niveau du premier étage.

Les appartements se répartissent ensuite entre le premier étage et l’attique. Côté rue, quatre arcades sont également élevées pour accueillir des boutiques. Catherine Bellier, qui sait sa fortune fragile parce que liée au bon-vouloir de la reine, décide en effet de louer son rez-de-chaussée pour des commerces, et l’entresol pour des logements, afin de se garantir des revenus complémentaires.

Sur la façade côté cour, des mascarons à têtes de lions et de béliers ont été sculptés. Ils symbolisent respectivement, le pouvoir royal (le lion) et le nom de jeune fille de la maîtresse de maison (bellier). On lit également les initiales PB, soit Pierre de Beauvais.

Enfin, parmi les modillons - éléments d'architecture servant à soutenir une corniche, un avant-toit ou un balcon – qui se trouvent sous le balcon de la façade en fond de cour, on remarque une tête de faune, le visage d’Anne d’Autriche, ou encore celui supposé de la maîtresse des mieux, Catherine Bellier.

De cette première période de l’hôtel, on peut, aujourd’hui encore, observer le très bel escalier Le Pautre, réalisé, comme son nom l’indique, par ledit architecte.

UN BALCON ROYAL

Le 26 août 1660, Louis XIV, qui vient d’épouser l’infante d’Espagne Marie-Thérèse le 9 juin précédent à Saint-Jean-de-Luz, fait son entrée dans Paris. Pour l’occasion, de grandes festivités sont organisées, et le couple royal défile dans les rues de la capitale.

L’hôtel de Beauvais, qui se trouve sur le chemin du cortège, reçoit alors des invités d’exception. Sur le balcon, côté rue, ont ainsi pris place la reine mère, Anne d’Autriche, le Cardinal Mazarin, premier ministre et conseiller du roi, ou encore le vicomte de Turenne, glorieux militaire et maréchal de France.

Mais on peut aussi apercevoir une certaine Françoise d’Aubigné, femme du poète Paul Scaron – à qui il ne reste que quelques mois à vivre - dont l’hôtel particulier est tout proche – l’hôtel d’Aumont, rue de Jouy. Celle qui deviendra plus tard Madame de Maintenon, favorite puis épouse morganatique de Louis XIV, voit ainsi pour la première fois, et sans le savoir, son futur mari.

En souvenir de cette journée royale, les armes de France seront sculptées au-dessus du porche de l’hôtel de Beauvais. Elles ont aujourd’hui disparu, effacées pendant la Révolution.

L’HÔTEL DE BEAUVAIS DU 18e AU 21e SIÈCLE

Ruinée à la fin de sa vie, Catherine Bellier de Beauvais est contrainte de vendre son hôtel particulier en 1686. Plusieurs propriétaires se succèdent alors, jusqu’en 1706, où il est acheté par Jean Orry, conseiller du roi Louis XIV - entre autres missions, il accompagnera à Madrid le duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, pour l’assister alors qu’il doit monter sur le trône d’Espagne sous le nom de Philippe V ; il deviendra plus tard son premier ministre.

D’OURRY À VAN EYCK, EN PASSANT PAR MOZART

A la mort de Jean Ourry, son fils, Philibert Orry (1689-1747), qui sera contrôleur général des Finances et surintendant des Bâtiments du roi Louis XV de 1730 à 1745, hérite de l’hôtel. À sa mort sans descendance directe, son neveu, le poète Louis Philibert Orry en devient le propriétaire. Dépensier, il est vite sans le sou et décide de louer sa nouvelle résidence.

En 1763, le comte Maximilien Emmanuel Franz Van Eyck (1711-1777), ambassadeur du Prince-Électeur de Bavière, s’installe ainsi dans l’hôtel de Beauvais avec sa femme Maria Anna Felicitas (1741-1764) et leurs enfants. Au-delà d’en faire une résidence familiale, Van Eyck y aménage également un tripot qui accueille la haute société parisienne.

Parmi les invités prestigieux que Van Eyck accueillera dans son hôtel, la famille Mozart, proche de son épouse, y résidera lors de son séjour dans la capitale française entre novembre 1763 et avril 1764. Le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, âgé de sept ans, est en effet en pleine tournée européenne – de concert en concert, le prodige autrichien est montré comme un petit singe savant.

L’HÔTEL DE BEAUVAIS : DE LA RÉVOLUTION À AUJOURD’HUI

À la Révolution, la famille Van Eyck quitte la France, et l’hôtel de Beauvais est confisqué, avant d’être revendu puis transformé en immeuble de rapport au début du 19e siècle. Pour cela, le bâtiment subit de grands travaux : un étage est ajouté en lieu et place du jardin suspendu, les appartements sont divisés en logements…

Au début du 20e siècle, plusieurs centaines de locataires vivent ici. Mais en 1943, la mairie de Paris rachète l’ancien hôtel de Beauvais à la famille Simon, propriétaire des murs, qui, elle, est expropriée dans le cadre de la spoliation des familles juives. L’hôtel, classé monument historique en 1966, reste cependant un immeuble locatif jusqu’en 1986.

Au fil des années, l’hôtel de Beauvais se dégrade peu à peu, jusqu’à ce que le Conseil d’État suggère d’en faire le siège de la cour administrative d’appel de Paris en 1995. Après de grands travaux de rénovation qui doivent redonner sa superbe à l’hôtel du 17e siècle tout en le rendant fonctionnel, les magistrats et agents de la cour s’y installent en 2003.

À PROPOS DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

Toute personne peut contester une décision d'un tribunal administratif, généralement par un appel devant l'une des neuf cours administratives d'appel créées en France en 1987. La cour administrative d'appel de Paris traite les appels des jugements des tribunaux administratifs de Paris, Melun, Montreuil, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et Wallis-et-Futuna.

VISITER L’HÔTEL DE BEAUVAIS

Au-delà de son architecture et de ses décors extérieurs, qui, à eux-seuls, valent sa visite, l’hôtel de Beauvais ne conserve que peu d’éléments décoratifs intérieurs des 17e et 18e siècles. Et malgré les rénovations, sans les plans d’origine, beaucoup de pièces ont été réadaptées pour accueillir la cour d’appel.

Cependant, parmi les œuvres remarquables, on note le très bel escalier Le Pautre et le majestueux escalier d’Honneur en pierre et fer forgé, mais aussi au sous-sol, les magnifiques caves gothiques, témoignage unique du passé médiéval des lieux.

Des visites de l’Hôtel de Beauvais sont proposées par divers organismes, comme Paris historique; La Voix des lieux; Interkultur, ou encore 1Paris2rêve. Pour ma part, j’ai eu le privilège d’en faire une visite guidée grâce à la Société des Amis de Versailles.

Cependant, la cour administrative d’appel de Paris est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. L’occasion, si on vous l’y autorise, de découvrir la cour d’Honneur et ses multiples détails architecturaux.

Plus d’informations sur le site de la cour administrative d’appel de Paris.

Comments